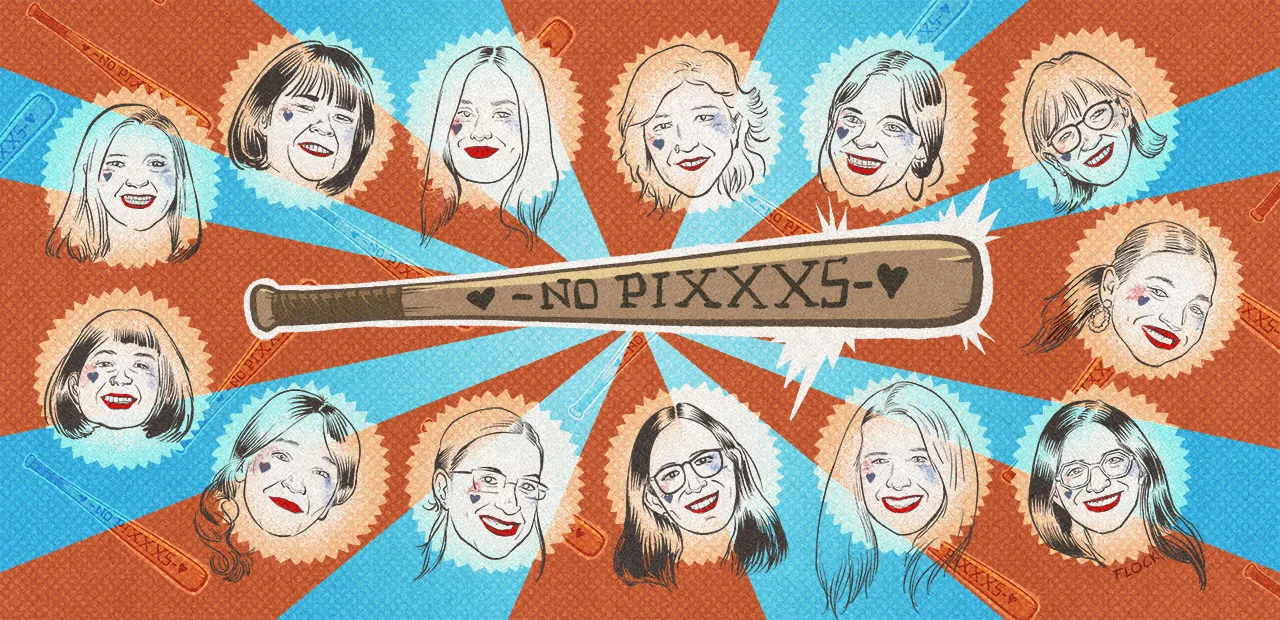

Photos intimes, deepnudes : 13 femmes en colère s’organisent

Pour une culture du consentement

En Allemagne, activistes et spécialistes européennes de la lutte contre la diffusion non consentie d’images à caractère sexuel se sont réunies pour mettre leurs forces en commun. Next les a suivies pendant une partie de leurs travaux.

Le 28 mars 2024 à 17h17

17 min

Société numérique

Société

Rendez-vous a été donné à Bochum. La petite ville industrielle est coincée entre ses sœurs aînées, Dortmund et Essen, au fin fond de la vallée de la Ruhr. C’est dans cet endroit qui les fait rire, tant il est improbable, que des activistes, des juristes, des sociologues et une ex-hackeuse se sont retrouvées pendant trois jours pour discuter de la lutte qu’elles mènent, chacune dans leur pays, contre la diffusion non consentie d’images à caractère sexuel.

Diffusions d’images intimes auprès d’un large public, comme en ont été victimes toute une variété de stars américaines en 2014, ou le sont régulièrement des filles et des femmes moins célèbres ; publications d’images à caractère sexuel captées sans le consentement des victimes, comme à l’issue du festival A Maruxaina, en 2019, en Espagne, ou des femmes furent filmées en train d'uriner, et les vidéos partagées sur des sites pornographiques ; upskirting (photos prises sous les jupes), phénomène particulièrement récurrent au Japon ou en Corée ; deepfakes à caractères pornographiques, parfois qualifiés de « deepnudes », créés pour humilier des stars comme Taylor Swift, des journalistes comme Salomé Saqué, des écolières comme celles de la ville d’Almendrajelo, en Espagne, ou du New Jersey, aux États-Unis…

« Le phénomène dont on parle n’a rien de spécifiquement national, donc il m’a paru nécessaire de passer à une échelle internationale » lance Silvia Semenzin. Sociologue du numérique en Espagne, activiste en Italie, elle est l’hôtesse de cette réunion organisée avec l’aide du Center for Advanced Internet Studies (CAIS), un institut allemand créé en avril 2021 pour « étudier les dynamiques de l’âge numérique et aider à les façonner ».

Autour de la table sont réunies une douzaine de femmes d’Europe de l’Ouest. Parmi elles : Shanley Clemot McLaren et Rachel-Flore Pardo, co-fondatrices de l’association française #StopFisha, Inês Marinho, créatrice du mouvement portugais Nao Partilhes (ne les partage pas), la juriste britannique Clare McGlynn, qui a participé à sensibiliser son pays à l’existence d’une « culture de la collection » d’images à caractère pornographique, ou encore Jenny Brunner, responsable des politiques publiques pour l’association allemande HateAid.

Images intimes, violence de genre en ligne… de quoi parle-t-on précisément ?

Et de chercher, rapidement, la meilleure définition des violences contre lesquelles elles luttent. Comme beaucoup de spécialistes, les participantes évitent de parler de « revenge porn », à la fois parce qu’aucune notion de « vengeance » ne saurait expliquer qu’une femme soit humiliée en ligne, et parce que certaines victimes vivent la qualification de « pornographie » des images en question comme une nouvelle agression.

Non, pour évoquer des agressions réalisées par l’intermédiaire de diffusion d’images (réelles ou falsifiées) à caractère sexuel, les expertes parlent plutôt par acronymes : NCII pour les agressions par diffusion non consenties d’images intimes (non-consensual intimate images), ou IBSA, pour agressions sexuelles par images interposées (image-based sexual abuse).

Au niveau de l’ONU, ces problématiques sont aussi rassemblées, avec d’autres (harcèlement numérique « classique », détournements de comptes sociaux, bancaires ou administratifs, espionnage par AirTags, logiciels espions, etc) sous le vaste parapluie des « violences de genre aidées par la technologie » (Technology-facilitated gender-based violence, TF-GBV). Ailleurs dans le monde – ou dans l’ouvrage de l’association #StopFisha –, on utilise aussi le terme de « cybersexisme ».

Car si les chiffres manquent, pour quantifier le nombre exact de victimes, le volume d’images non consensuelles qui circulent en ligne, la somme des auteurs de diffusions comme des internautes qui se contentent de les « consommer », il en existe suffisamment pour que les affaires de cyberviolences se succèdent, avec des conséquences parfois dramatiques. Les victimes sont nombreuses, qui témoignent vivre ou avoir vécu des idées suicidaires. Dans certains cas, elles passent à l’acte.

Les deepfakes pornographiques, dernière évolution de la menace

Il existe suffisamment d’images, aussi, pour alimenter les machines à générer des publications pornographiques synthétiques très crédibles. Menée par Security Hero (une start-up qui lutte contre l'usurpation d'identité), une récente étude de plus de 95 000 deepfakes vidéos, 85 canaux dédiés et 100 sites liés à l’écosystème de création de deepfakes a conclu qu’en 2023, 98 % des vidéos deepfakes disponibles en ligne sont à caractère pornographique. Parmi elles, 99 % représentent des femmes. Des proportions très proches aux chiffres réunis en 2019 dans une autre étude, menée par Deeptrace, époque depuis laquelle le nombre de contenus synthétiques de ce type a explosé de 550 %.

Avec l’avènement de l’intelligence artificielle générative, les vidéos sont extrêmement simples à créer, puis publiées sur des sites pornographiques ou spécialisés dans le contenu synthétique. Les images produites sont facilement dégradantes – sur l’un de ces sites, le New-York Times relève par exemple des centaines d'occurrences catégorisées sous les mots clés « viols », « pleurs » ou « dégradation ». En mars 2023, NBC News rapportait que le seul MrDeepfakes, l’un des sites les plus courus pour produire ce type de contenu, enregistrait 17 millions de visites par mois.

Selon une analyse publiée en décembre 2023 par Graphika, le business des images intimes non consenties créées de manière synthétique est rapidement passé de réservé à quelques niches numériques au stade d'objet d’un large commerce automatisé.

Résultat, en septembre 2023, l’entreprise calculait que plus de 24 millions de visiteurs uniques s’étaient rendus sur 34 sites web spécialisés qu’elle avait identifiés. Quant au volume de spams renvoyant vers ce type de sites, il a explosé de plus de 2 000 % sur Reddit et Twitter entre janvier et septembre 2023. À la même époque, Graphika rapportait aussi l’existence d’au moins 52 groupes Telegram réunissant au moins un million d’internautes.

Aux États-Unis comme en France et ailleurs dans le monde, les tentatives de sextorsion, notamment des plus jeunes, sont en nette augmentation. Et ces pratiques-ci, qui ne visent pas seulement à humilier et/ou collectionner des images dénudées, mais aussi à récupérer de l’argent, visent aussi les garçons et les hommes.

Que les images soient réelles ou synthétiques, « c’est un continuum », assène la sociologue Elisa Garcia Mingo, et rien ne l’illustre mieux que les forums même sur lesquels ces contenus sont partagés. La chercheuse se lève pour montrer à la ronde, depuis son ordinateur, un site de « partage » d'images « sexy ». Sur son écran, le forum recense, pêle-mêle, des bibliothèques entières d’images réelles ou synthétiques de femmes dénudées, classées par pays – nations hispanophones en tête, en cohérence avec la langue qui y est la plus utilisée.

« Mon historique est complètement foutu par mes recherches », s’exclame-t-elle. Alors que plusieurs autres femmes se sont approchées pour mieux voir, l’une demande au contraire de tourner l’écran : elle-même a été exposée en ligne, les images l'indisposent. À la pause café qui est bientôt déclarée, plusieurs discutent de ce qui déclenche leurs angoisses. Elisa Garcia Mingo admet être « désensibilisée », se demandant tout haut si c’est vraiment positif. Inês Marinho déclare que plus que les images, « ce sont les commentaires qui me mettent mal » : souvent, les images sont critiquées, appréciées, ou les femmes qu’elles représentent insultées par ceux qui se les échangent.

Banalisation d’un comportement dévastateur

La majorité des auteurs de ces publications sont des garçons et des hommes – pour ce qu’on en sait, à plonger dans leurs boucles de discussions qui peuvent réunir de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de personnes, ou à lire la littérature scientifique disponible. Leurs manières de se réunir et de diffuser ces images, elles, sont typiques de l’ère numérique : de Reddit à Telegram en passant par Twitter, Discord ou Snapchat, tous les moyens classiques de discussion en ligne sont aussi utilisés pour faire communauté autour de l’échange rarement consenti d'images de femmes.

En matière de contenus synthétiques, les trois quarts d’entre eux ne ressentent aucune culpabilité à consommer des contenus de deepfakes pornographiques, relève encore l’étude de Security Hero. « On manque d'une culture du consentement », constate Elisa Garcia Mingo.

Pourtant, « ce type d’agression piétine les droits humains », déclare Clare McGlynn, « et il a un coût pour la société ». Elle cite les coûts financiers en termes de prise en charge des victimes – en 2021, Féministes contre le cyberharcèlement relevait que près de la moitié des victimes de cyberharcèlement subissait des symptômes dépressifs, et pas loin d'une sur cinq des idées suicidaires –, ceux pour la vie publique, dans la mesure où ces publications incitent les femmes à s’effacer…

« Si on part dans cette direction, il faut aussi calculer le poids économique que ces diffusions représentent pour ceux qui en tirent profit », pointe la politiste Lilia Giugni. « Il faut que les plateformes publient leurs données économiques, qu’on ait un meilleur aperçu du fonctionnement de ces boîtes noires. » Un vœu qui résonne avec celui de multiples autres scientifiques en recherche d’une meilleure compréhension des outils numériques (et notamment algorithmiques) qui régissent le quotidien en ligne.

Des adultes incapables ?

Voilà donc, dans cette pièce lumineuse, douze expertes européennes, toutes des femmes, qui débattent de la meilleure manière de lutter contre un phénomène qui vise avant tout les femmes, mais est dans l’immense majorité des cas commis par des hommes. Pour la sociologue Elisa Garcia Mingo, « l’incapacité des adultes » à gérer le problème est aussi un sujet à part entière.

Au sujet de l’affaire d’Almendrajelo, elle explique que les images ont été créées « au sein d’un cercle de pairs. Ce sont les frères, les cousins, les voisins qui ont créé les images et humiliées les filles avec. » Elle égratigne les médias : en Espagne, ceux-ci ont rapidement rapporté l’histoire sous l’angle des « mamans qui s’attaquent aux big tech », renvoyant la responsabilité du combat sur les seules épaules des mères de famille. Mais les autres proches, les policiers, les professeurs, de « tous ceux avec lesquels nous avons parlé, aucun n’a donné de réponse satisfaisante. Tous ont eu tendance à hausser les épaules et à déclarer "on ne peut rien faire pour aider" ».

« À la fin de mes interventions, des élèves viennent me dire que lorsqu’elles ont cherché de l’aide, les professeurs leur disent qu’elles n’auraient pas dû porter de crop top », témoigne de son côté Inês Marinho. « Si ce n’est pas eux, ce sont les parents. Ou la police. Ou les juges. » Pour la jeune femme, il y a « beaucoup trop d’embûches » sur le chemin de celles qui voudraient obtenir justice, et celles-ci sont parfois posées par ceux-là mêmes qui devraient les aider.

Représentante de la branche italienne de l’ONG Chayn, Claudia Fratangeli renchérit : « rien ne sert de criminaliser les plus jeunes. Le plus urgent, c’est de nous demander pourquoi ils en arrivent à commettre ces actes. » À titre d'inspiration, l’avocate Rachel-Flore Pardo détaille les récentes évolutions de la loi française, la pénalisation des logiques de harcèlement en « meute » par la loi Schiappa, la création du Parquet national numérique par la loi Avia, dont l’esprit vise « à faire baisser le sentiment d’impunité en ligne ».

Impossible disparition des images

Autre espace où l’impuissance des adultes reste pour le moment visible : celui où les images sont diffusées, en ligne. « C’est beaucoup trop demander à la victime, comme à ses proches ou ses avocats, que de s’occuper eux-mêmes du déréférencement des contenus problématiques et du signalement aux plateformes », pointe Rache-Flore Pardo.

Les plateformes répondent généralement aux victimes de diffusion non consentie qu’il est trop difficile d’estimer si chaque publication est consensuelle ou non, et donc de les protéger, explique-t-elle. « Mais on devrait inverser la charge de la preuve : si la victime déclare officiellement qu’elle n’a pas consenti à une diffusion, la société devrait la croire elle et demander aux plateformes de prouver le contraire. On devrait mettre le consentement au cœur de l'industrie. » PornHub, par exemple, exige depuis janvier dernier la preuve que les personnes figurant dans les vidéos consentent à ce qu'elles soient partagées.

Les solutions techniques aideraient-elles ? Pas tellement, selon plusieurs des femmes présentes : quand bien même les principaux réseaux sociaux sont désormais relativement réactifs, beaucoup des images problématiques sont hébergées par des sites pornographiques. Si les plus gros ont bien des adresses vers lesquelles se tourner, « l’immense majorité des petits sites n’ont même pas d’adresse à laquelle les contacter ! » s’agace Rachel-Flore Pardo. C’est pourquoi, pour elle, « il faudrait obliger les moteurs de recherches à désindexer les contenus. Rien que cela aiderait beaucoup ».

Il existe bien un outil chez Google, et un autre chez Bing pour faire supprimer des liens qui renvoient à des « deepnudes ». Mais encore une fois, le travail repose sur les victimes et leurs soutiens. À l’inverse, lance l’une ou l’autre, Google pourrait afficher des recommandations comme il le fait pour les résultats relatifs au suicide. La plateforme pourrait décider de ne pas référencer les plateformes critiques. Sans cela, insiste Lilia Giugni, « les moteurs de recherche font du profit sur l’exploitation du corps des femmes et des filles concernées ».

Alors que beaucoup agréent, Inês Marinho raconte cette fois où elle a accompagné une jeune fille au commissariat. Lorsqu’elles ont montré aux policiers les boucles Telegram dans lesquelles les photos étaient diffusées, ceux-ci ont commencé par demander pourquoi elles étaient présentes dans ces boucles. « On a repris nos explications depuis le début, et puis l’un d’eux nous a lancé un nom de groupe de discussion, puis un autre. Il nous demandait si on connaissait ces canaux. En fait, eux-mêmes étaient inscrits dans les boucles de diffusion d’images intimes. »

Aux yeux de la loi française, comme d’autres applications de messagerie, la plateforme pose un problème juridique spécifique : les conversations qui s’y tiennent ne sont pour le moment pas considérées comme publiques, même si elles ont lieu entre 200 000 personnes. « Cela signifie qu’une entité comme PHAROS ne peut pas y intervenir », explique Rachel-Flore Pardo.

« Les filles détestent Telegram »

Les défis sont multiples, et trois jours de rencontre ne suffiront pas à tous les résoudre. Néanmoins, les participantes se réjouissent de l'espace de discussion qu’elles ont constitué. Entre les travaux qu’elles lancent, pour écrire un manifeste à destination du grand public, et une lettre ouverte à destination des députés européens, elles échangent sur les difficultés de leurs activités au quotidien.

Chez #StopFisha, Shanley Clemot McLaren explique voir les limites du volontariat. « Nous sommes toutes étudiantes, nous commençons à avoir nos premiers emplois, on va avoir des difficultés à continuer à ce rythme. Il faut, absolument, que l’on puisse salarier des personnes. » Seule derrière le compte Nao Partilhes pendant ses trois premières années d’existence, Inês Marinho témoigne du même problème de temps, et d’argent.

Autour de la table, les problématiques de traumatisme vicariant (ou secondaire, le fait de traverser des symptômes dépressifs à force d’accompagner des victimes directes de traumatismes) émergent. Certaines témoignent aussi être forcées de se « re-traumatiser », c’est-à-dire à recroiser leurs images dénudées dans de vastes boucles de conversation, lorsqu’elles cherchent à aider d’autres victimes de diffusions non consenties. Et si la plupart des grands réseaux sociaux réagissent quand on le leur demande, il y a une application, toujours la même, qui ne donne aucun retour… Telegram. « Toutes les filles détestent Telegram ! » rigolent Shanely Clemot et Inês Marinho.

Une internationale des boîtes à outils ?

En réponse au problème, énormément d’associations ont construit des outils à destination des jeunes et moins jeunes, des victimes de violences en ligne, de leurs proches, de ceux qui les forment, ou encore des personnes qui étudient le phénomène, pour les aider, autant que possible, à réagir, et à protéger leur vie privée.

L’ONU a construit le sien. Elisa Garcia Mingo cite la cartographie des violences numériques de genre réalisée, en catalan, par l’association Fembloc, ou la campagne de sensibilisation « Amiga, no te vayas de internet » (amie, ne quitte pas Internet) de l’ONG acoso.online, présente en Amérique latine.

Jenny Brunner mentionne les outils créés par HateAid pour aider les citoyens européens à comprendre comment un texte comme le Réglement sur les services numériques (DSA) peut les aider en pratique. Actuellement disponible en anglais et en allemand, celui-ci est en cours de traduction vers le français et l’espagnol. Dans celui de Chayn Italie, dédié à Tiziana Cantone, qui s’est suicidée après la diffusion d’une vidéo pornographique doublée d’une violente campagne d’humiliation, il y a même un onglet « comment aider un ou une amie ». Elisa Garcia Mingo se prend à rêver : « Si on pouvait traduire tout cela, et le rendre disponible sur une plateforme internationale, ça servirait tellement de gens ! Et ça économiserait tellement de temps ! »

D’une organisation à une autre, les outils, mais aussi les recherches de soutiens juridiques et psychologiques pour les victimes comme pour celles qui les aident, la quête de financements pérennes, tout cela se ressemble. Aucun pays ne semble avoir vu émerger de solutions vraiment stables. Sauf à s’inspirer des modèles philanthropiques anglo-saxons, suggère Claudia Fratangeli, où les ONG sont gérées « comme des entreprises ». Mais cela pose encore la question du rôle des États dans la protection des populations.

« On a besoin de faire comprendre que c’est lié aux violences sexistes en général, parce que les autorités croient encore que ce qui se passe en ligne est différent de ce qui se passe hors ligne », regrette-t-elle. « Pourtant l’effet est réel, pour celles qui ont des emplois exposés publiquement, ou même pour d’autres qui refusent d’aller en ligne après une telle agression. Elles ne veulent plus aller sur les réseaux sociaux, plus lire leurs mails de peur de retomber sur les images... plus rien. »

Photos intimes, deepnudes : 13 femmes en colère s’organisent

-

Images intimes, violence de genre en ligne… de quoi parle-t-on précisément ?

-

Les deepfakes pornographiques, dernière évolution de la menace

-

Banalisation d’un comportement dévastateur

-

-

-

Des adultes incapables ?

-

Impossible disparition des images

-

« Les filles détestent Telegram »

-

Une internationale des boîtes à outils ?

Commentaires (11)

Le 28/03/2024 à 18h47

Le 28/03/2024 à 19h21

Le 29/03/2024 à 08h50

C'est à force de publier, de diffuser, d'expliquer, de mettre des mots sur les actes et les souffrances que les choses finiront par avancer.

Le 29/03/2024 à 15h39

Le 29/03/2024 à 15h47

Interessant, mais le côté tfull témoignage m'attire moins. Bien que je salue ces personnes (vraiment respect)

Le 30/03/2024 à 08h47

Le 30/03/2024 à 15h03

Pourquoi vouloir évoluer quand les hommes continuent à imposer leurs dominations?

Le 31/03/2024 à 17h47

Le 04/09/2024 à 09h03

Le 04/09/2024 à 14h49

D'ailleurs, en lien avec ce sujet, Inside the deepfake porn crisis engulfing Korean schools (Plongée dans la crise des deepfakes pornographiques / fausses images générées par IA dans les écoles Coréennes) (lien avec l'application Telegram et l'arrestation de son P-DG en France).

Le 04/09/2024 à 16h59