USA : 25 % des erreurs judiciaires relèvent de « preuves médico-légales fausses ou trompeuses »

Il ne faut pas « croire » les « experts »

Photo de Immo Wegmann sur Unsplash

804 des 3 433 erreurs judiciaires (soit près de 25 %) reconnues depuis 1989 aux États-Unis, dont 52 condamnations à mort, reposaient en tout ou partie sur des « preuves médico-légales fausses ou trompeuses » en matière de police technique et scientifique (PTS).

Le 18 décembre 2023 à 16h37

14 min

Droit

Droit

Un rapport de l’Académie nationale des sciences américaine avait conclu, en 2009, qu' « à l’exception de l’analyse de l’ADN, aucune des méthodes utilisées en matière de police scientifique et technique (”forensic method“, en anglais) n’a démontré de façon rigoureuse qu’elle avait la capacité, de façon permanente, et avec un haut degré de certitude, de démontrer un lien entre une trace et un individu ou une source spécifique ».

Or, et contrairement aux clichés véhiculés par la série télévisée Les Experts (CSI, pour Crime Scene Investigation) notamment, l'ADN n'est pas non plus « la reine des preuves ». Il ne faut pas « croire » les « experts ». Il a en effet été démontré, depuis des années, que les « experts » pouvaient se tromper et entraîner des erreurs judiciaires, même en matière d'analyses d'empreintes génétiques.

- Le doigt dans l’œil de la biométrie

- Haurus, de la DGSI aux droits de la défense (en passant par le darkweb)

- Haurus nous répond : « Alors je dis aux avocats, osez analyser les données ! »

Ces dernières reposent en effet sur des calculs de probabilités, qui peuvent se révéler erronés, ou être mal interprétés. L'ADN est à ce titre d'autant moins « la reine des preuves » qu'en termes de criminalistique, les experts se contentent d'analyser des « traces », afin de rechercher des « indices », voire d'un faisceau d'indices.

Alain Lamotte, chercheur au CNRS détaché au ministère de l'Intérieur pour diriger le Laboratoire de la police scientifique de Lyon rappelle ainsi que la criminalistique « est mise en œuvre par des experts pour rechercher des indices à partir des traces et proposer des présomptions ou des preuves scientifiques ».

Il souligne en outre que l'utilisation de la « preuve scientifique » se fait dès lors « sous la responsabilité du magistrat instructeur », et qu'elle « conduit à la probabilité, expression statistique, ou à la discrimination positive ou négative, certitude, ou à la plausibilité, entre le relatif de la probabilité et l'absolu de la certitude. »

En tout état de cause, « le choix est lié au jugement et à la conviction du magistrat », et ne constitue que l' « un des éléments dans la délibération des jurys. » « Ces indices sont là pour orienter, aider les enquêteurs, c’est à l’humain de faire la part des choses et de conclure à la pertinence ou non d’un indice », renchérit le site police-scientifique.com dans un article consacré aux preuves scientifiques et erreurs judiciaires.

« En apportant des indices de nature scientifique, robustes, fiables et vérifiables, la police scientifique participe à la réduction de l’incertitude des enquêteurs et des magistrats, tout au long de l’enquête », précise la page du ministère de l'Intérieur consacrée au service national de police scientifique (SNPS).

Si on ne peut confirmer, avec une certitude absolue, l’identité entre deux profils comparés, il est par contre possible de réfuter avec certitude qu'une trace prélevée sur une scène de crime correspond au profil génétique d'un suspect.

L'empreinte génétique sert aussi et surtout à innocenter

La toute première utilisation de l'identification d'empreintes génétiques par la police judiciaire britannique avait ainsi permis au découvreur de cette technique, Alec Jeffreys, d'innocenter un suspect ayant pourtant reconnu le viol et le meurtre d'une adolescente de 15 ans, battue, sauvagement violée et étranglée en 1986.

L'Innocence Project, une ONG créée en 1992, est ainsi parvenue à innocenter 245 personnes condamnées à tort, dont 199 (81 %) grâce à une analyse de leurs empreintes génétiques (pour un coût allant de 5 000 à 50 000 $). Elles ne correspondaient pas à celles prélevées sur les scènes des crimes dont ils avaient été accusés, mais qui n'avaient pas, à l'époque de leurs condamnations, été analysées.

Ces 245 innocents condamnés à tort (dont 58 % d'afro-américains, 34 % de caucasiens et 7 % de latinos) avaient passé en moyenne 16 années en prison avant d'être innocentés (pour un total de 3 826 années d'incarcérations).

Ils avaient en moyenne 27 ans lorsqu'ils avaient été condamnés, et 44 à leurs libérations. 9 % d'entre eux avaient été condamnés à mort, et 5 % avaient avoué les crimes qu'ils n'avaient pourtant pas commis.

52 % des condamnés à tort victimes d'erreurs forensiques

L'Innocence Project relève que 49 % de ces innocents ayant avoué à tort avaient 21 ans ou moins au moment de leur arrestation, 31 % 18 ans ou moins, et 9 % souffraient de problèmes de santé mentale.

L'ONG souligne que, dans 22 % de ces cas de faux aveux, généralement sous pression, des preuves ADN à décharge contredisaient cependant clairement leur implication présumée. Ce qui n'avait pas empêché les procureurs de convaincre les jurés de leurs culpabilités, « même si les preuves ADN soutenaient fortement leur innocence ».

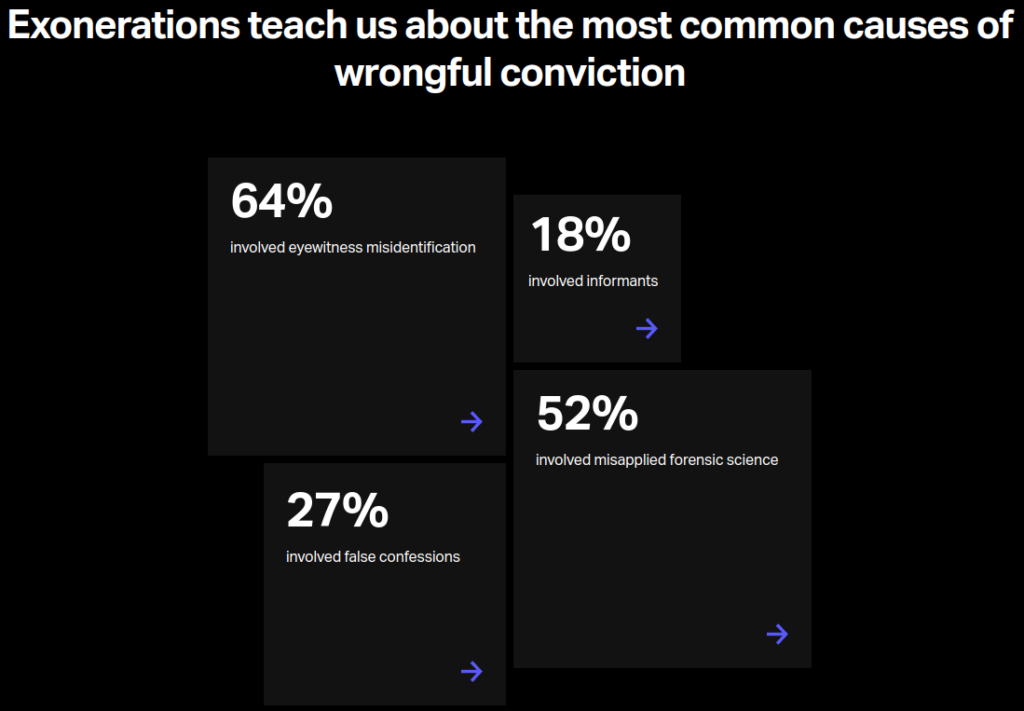

18 % avaient été dénoncés par des informateurs incités à témoigner afin de bénéficier de clémence dans leurs propres affaires. 64 % avaient été reconnus (à tort) par des témoins oculaires, dont 84 % par des victimes (qui avaient néanmoins été confrontés aux véritables coupables), 54 % au tribunal, 52 % sur une série de photos, et 32 % par différents témoins.

52 % avaient en outre été condamnés sur la base d'erreurs commises par la police technique et scientifique (PTS). L'Innocence Project a ainsi répertorié des cas d'analyses de marques de morsures, de traces de sang et d'empreintes digitales, de comparaisons de cheveux, ou encore des diagnostics du syndrome du bébé secoué.

Dans certains cas, les praticiens de la PTS avaient fourni des « témoignages trompeurs » exagérant le lien entre les indices prélevés sur la scène du crime et le prévenu, qualifié à tort les éléments à décharge de « non concluants », ou minimisé les limites de la technique médico-légale qu'ils avaient utilisée.

D’autres avaient commis des erreurs d'analyse, dissimulé des preuves à décharge, voire fabriqué des résultats afin d'étayer les arguments de l’accusation.

Plus de 3 500 erreurs judiciaires avérées depuis 1989

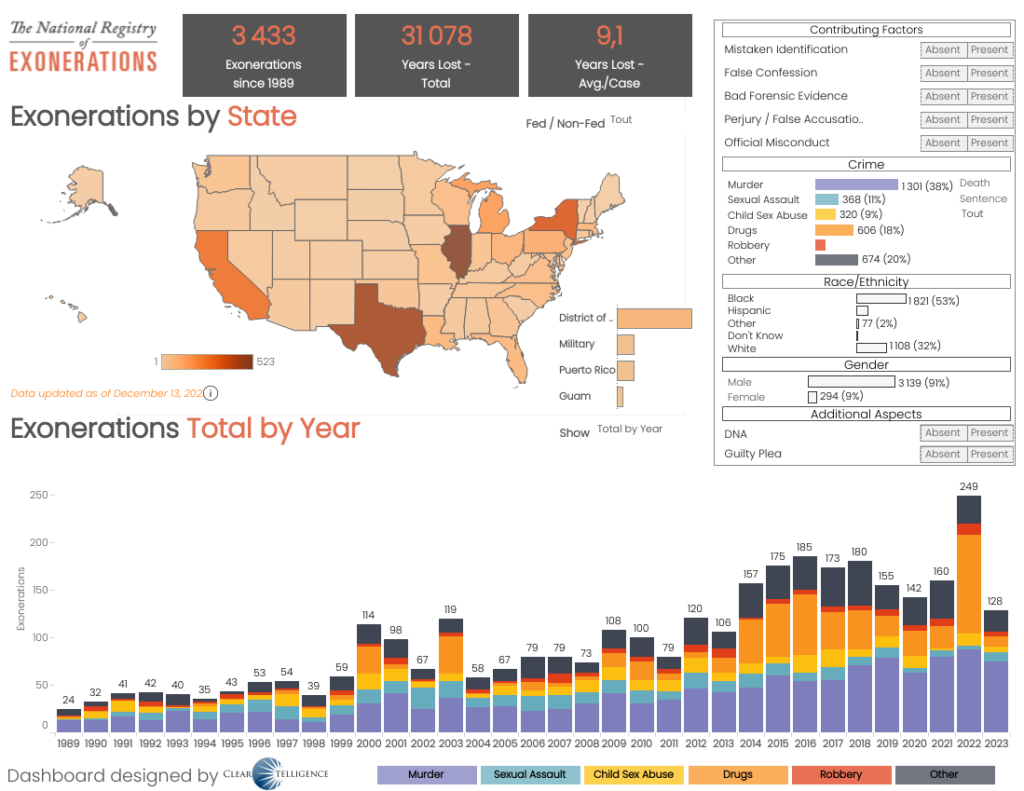

En cette fin de l'année 2023, le National Registry of Exonerations dénombre 3 433 cas de condamnations injustifiées aux États-Unis depuis 1989, totalisant plus de 31 000 années d'incarcérations effectuées par des personnes qui ont finalement été innocentées après avoir passé, en moyenne, plus de 9 ans en prison.

Le graphique interactif permettant de différencier les facteurs ayant contribué à leurs condamnations révèle que 2 151 (soit près de 63 %) étaient basées sur de fausses accusations, 2 018 (59 %) reposaient sur des fautes professionnelles (« official misconduct ») émanant des personnes ayant contribué à les faire condamner, 918 (soit près de 27 %) sur des identifications erronées.

On y découvre également que 821 (24 %) de ces personnes finalement innocentées avaient néanmoins « plaidé coupable », et que 420 (12 %) avaient même effectué de « fausses confessions » (et donc avoué à tort, en dépit de leur innocence).

804 d'entre elles (23,44 %) reposaient par ailleurs sur des erreurs en matière de police technique et scientifique (PTS), dont 52 condamnations à mort (soit 6,5 %). À titre de comparaison, la base de données recense au total 136 condamnés à mort finalement innocentés, soit 3,9 % de ces 3 430 erreurs judiciaires.

Autre signe potentiel que les éléments à charge recueillis par la PTS pèsent plus lourd que les autres facteurs : ces 804 condamnés à tort sur la base de facteurs « forensiques » erronés ont été incarcérés en moyenne pendant 11 ans avant que leur innocence ne soit reconnue.

403 (50 %) de ces 804 condamnations à tort reposaient sur des fautes professionnelles, 398 (49,5 %) sur de fausses accusations, 214 (27 %) impliquaient des identifications erronées, 166 (21 %) sur des plaider coupables, 108 (13 %) sur de « fausses confessions », et 266 avaient fait l'objet de tests génétiques.

Au total, ces 804 condamnations à tort basées sur des preuves « forensiques » erronées totalisent 9 054 années de prison, pour une moyenne de 11 années d'incarcération avant que leur innocence ne soit reconnue.

Erreurs, techniques invalides et fraudes « pures et simples »

Fin novembre, le National Institute of Justice (NIJ) états-unien, l'agence chargée de l'évaluation et de la R&D du ministère, a pour sa part publié une étude consacrée à « L'Impact des preuves médico-légales fausses ou trompeuses sur les condamnations injustifiées ».

Elle souligne que « des domaines clés de la médecine légale sont associés à des taux plus élevés de condamnations injustifiées », et que « les résoudre devrait renforcer la confiance dans notre système de justice pénale ».

Les médecins légistes du NIJ souhaitaient en effet comprendre les causes, ou l'étiologie, des erreurs commises en matière de médecine légale. Une précédente étude, datant de 2012, avait constaté que « les problèmes liés aux preuves médico-légales vont de simples erreurs à des techniques invalides, en passant par la fraude pure et simple », mais sans identifier les « causes profondes » de ces erreurs.

Le NIJ a dès lors fait appel au Dr John Morgan, ex-conseiller scientifique du commandement des opérations spéciales de l'armée américaine et directeur adjoint pour la science et la technologie du NIJ, pour élaborer une typologie de ces erreurs à partir de celles répertoriées dans le National Registry of Exonerations, et qui seraient principalement de cinq types :

-

- les erreurs de laboratoires, dues à de mauvaises communications, à une absence d'informations, ou à un manque de ressources ;

-

- les erreurs d'interprétation ou interprétations frauduleuses d'une analyse médico-légale ;

-

- les témoignages, lors des procès, faisant état de manière erronée, du fait d'erreurs statistiques ou de probabilités, d'analyses de la PTS ;

-

- les preuves exclues ou les témoignages erronés d'auxiliaires de justice en matière de PTS ;

-

- les éléments de preuves médico-légales potentiellement probantes, mais perdus ou qui n'avaient pas été recueillis, examinés ou communiqués.

100 % des 130 analyses de drogues étaient erronées

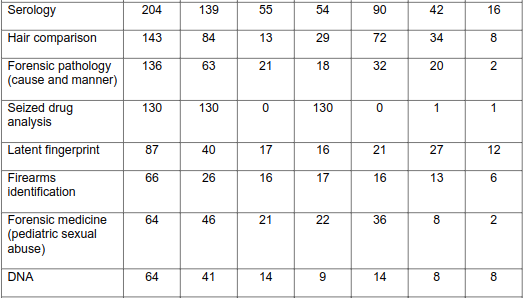

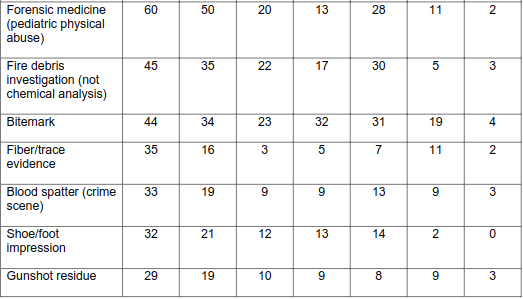

Pour parvenir à cette typologie, le Dr Morgan a analysé 732 cas, dont 635 comportant des erreurs liées aux preuves médico-légales, et 1 391 examens médico-légaux issus du Registre national des exonérations, dont 891 comportant au moins une erreur.

Ces données recouvraient des exemples de 34 disciplines médico-légales tels que la médecine légale (dont 83 % des cas comportaient au moins une erreur en termes de violences physiques, et 72 % en matière d'abus sexuels), les débris d'incendie (78 %), les comparaisons de marques de morsure (77 %, dont 73 % émanant de « consultants indépendants » ne faisant pas partie de la PTS), la sérologie (68 %), les empreintes de chaussures (66 %), l'ADN (64 %), la comparaison des cheveux (59 %), les éclaboussures de sang (58 %) et les empreintes digitales (46 %).

|

|

|

|

De plus, 100 % des 130 analyses de drogues étaient erronées, et toutes comportaient une erreur de type 2, dûes pour 129 d'entre elles à l'utilisation de kits de dépistage de drogues sur le terrain, et non en laboratoire.

Les erreurs commises par les médecins légistes étaient souvent associées à des examinateurs « incompétents ou frauduleux », des disciplines « dont les fondements scientifiques sont inadéquats » (et que le rapport qualifie de « junk science »), ou des déficiences organisationnelles en matière de formation, de gestion, de gouvernance ou de ressources.

Des erreurs associées à des fraudes ou examinateurs non certifiés

En matière de sérologie, la plupart des erreurs étaient liées au typage sanguin et se caractérisaient par des « erreurs de témoignage, des manquements aux bonnes pratiques » (comme le fait de ne pas prélever d'échantillons de référence ou de ne pas effectuer les tests correctement) et une « défense inadéquate » (par exemple, lorsque les praticiens n'ont pas reconnu des éléments de preuve qui auraient pu démontrer l'innocence du suspect).

La plupart des erreurs en matière de comparaison de cheveux provenaient de témoignage qui « étaient conformes aux normes reconnues à l'époque du procès, mais ne le seraient pas aux normes actuelles ».

A contrario, « presque toutes les erreurs » liées à la collecte de traces d'empreintes digitales sur les scènes de crimes et de délits étaient « associées à des fraudes ou à des examinateurs non certifiés qui ont clairement violé les normes de base ».

En termes d'analyses de résidus de poudre, les erreurs relevaient souvent du fait que les experts n'en avaient pas précisé les limites, « telles que la possibilité d'un transfert secondaire et les incertitudes d'interprétation ».

Les erreurs liés à l'analyse d'empreintes génétiques ont souvent été associées à des problèmes d'identification et de classification. Le plus souvent, les laboratoires avaient en effet utilisé de vieilles méthodes ne permettant pas de les interpréter de manière fiable. Les analyses d'ADN mélangés ont par ailleurs été « la source la plus fréquente d'erreurs d'interprétation ».

Des preuves forensiques victimes de biais cognitifs

Le Dr Morgan précise que certaines disciplines « sont plus susceptibles d'être associées à des biais cognitifs », comme la comparaison de marques de morsures, les enquêtes sur les débris d'incendie, la médecine légale et la pathologie légale, et que « les scientifiques doivent donc tenir compte d'informations contextuelles pour produire des résultats fiables ».

D'autres disciplines telles que l'analyse des drogues saisies, les comparaisons d'empreintes palmaires latentes, la toxicologie, les analyses chimiques des débris d'incendie et les analyses ADN seraient a contrario « moins susceptibles d'être associées à des biais cognitifs ».

Il relève également que des acteurs du système de justice pénale au sens large, qui ne relèvent pas de la compétence de la police technique et scientifique, n'en sont pas moins et eux aussi à l'origine d'erreurs liées aux preuves médico-légales.

Les enquêteurs et procureurs, par exemple, peuvent eux aussi « écarter ou ignorer des résultats médico-légaux à décharge en raison de leurs propres préjugés », ou encore surinterpréter des analyses de la PTS qu'ils auraient mal comprises, alors même que la complexité technique croissante des preuves médico-légales peut exacerber ces hiatus.

La moitié des condamnations erronées auraient pu être évitées

« Dans environ la moitié des condamnations injustifiées analysées, l'amélioration de la technologie, des normes en matière de vérification des témoignage ou des pratiques forensiques aurait pu empêcher une condamnation injustifiée au moment du procès », conclut le Dr Morgan.

Les principaux facteurs d'erreurs judiciaires impliquant des analyses forensiques de la PTS relèveraient de :

-

- normes scientifiques mal validées ou un faible respect des normes en vigueur, y compris en matière de témoignage ;

-

- analyses médico-légales trop complexes ;

-

- recours à des tests de présomption sans confirmation par un laboratoire médico-légal ;

-

- recours à des experts indépendants échappant au contrôle administratif des laboratoires publics ;

-

- suppressions ou présentations erronées de preuves médico-légales par les enquêteurs ou les procureurs.

Il souligne en outre qu'en matière de contrôle du trafic aérien, lorsqu'une erreur grave est commise, une enquête approfondie est effectuée afin d'éviter que les erreurs ne se reproduisent. Et il déplore que ce ne soit pas le cas pour ce qui est des sciences médico-légales, un domaine dont les conséquences sont pourtant « parmi les plus graves et les plus durables ».

USA : 25 % des erreurs judiciaires relèvent de « preuves médico-légales fausses ou trompeuses »

-

L'empreinte génétique sert aussi et surtout à innocenter

-

52 % des condamnés à tort victimes d’erreurs forensiques

-

Plus de 3 500 erreurs judiciaires avérées depuis 1989

-

Erreurs, techniques invalides et fraudes « pures et simples »

-

100 % des 130 analyses de drogues étaient erronées

-

Des erreurs associées à des fraudes ou examinateurs non certifiés

-

Des preuves forensiques victimes de biais cognitifs

-

La moitié des condamnations erronées auraient pu être évitées

Commentaires (9)

Vous devez être abonné pour pouvoir commenter.

Déjà abonné ? Se connecter

Abonnez-vousLe 18/12/2023 à 17h00

Le 18/12/2023 à 18h29

Le 19/12/2023 à 12h45

Le 18/12/2023 à 17h16

Et dans les erreurs pour l'ADN, il y avait eu un chantier de notre coté de l'Atlantique qui était arrivé à la conclusion que la pollution des échantillons (ADN du laborantin à la place de l'inconnu, transfert d'une affaire à une autre...) avait de forts impacts, est-ce qu'il en est fait état dans l'analyse du NIJ ?

Le 18/12/2023 à 18h32

Le problème de la contamination d'une trace ADN est très connu, cf l'affaire dite du « Fantôme de Heilbronn »

Le 18/12/2023 à 22h29

Le 19/12/2023 à 12h08

Merci à toute l'équipe de Next.

Modifié le 19/12/2023 à 23h25

Merci pour l'article ! 😊

Le 20/12/2023 à 14h25

Si seulement cet article pouvait ne serait-ce que faire douter les gens dans leurs certitudes entre la fumée et le feu...

(article passionnant par ailleurs, merci)